La retouche d’une photo d’oiseau dans Lightroom Classic ne se résume pas à quelques curseurs : elle repose sur une série de décisions visuelles et techniques qui transforment une image brute en portrait abouti. Entre recadrage réfléchi, super résolution, équilibre de la lumière et travail précis des masques IA, chaque étape compte pour diriger le regard sans trahir la naturalité du sujet. Ce guide détaille, pas à pas, le workflow complet que j’utilise pour révéler le meilleur d’un rouge-gorge tout en conservant la cohérence lumineuse et colorimétrique de la scène originale.

Résumé de l'article

Cet article expose en détail un flux de travail complet pour la retouche d’une photo d’oiseau dans Lightroom Classic. À partir d’une photo brute, il montre comment construire une retouche cohérente, depuis l’analyse initiale jusqu’à la version finale prête à être exportée. Nous commençons par réfléchir au cadrage, un aspect souvent négligé mais décisif pour la lisibilité du sujet, avant d’expliquer quand et pourquoi appliquer la Super Résolution afin de préserver une qualité optimale malgré un recadrage serré. La photo est ensuite développée en suivant l’ordre des opérations recommandé par Adobe — réduction du bruit, corrections optiques, recadrage, réglages globaux, puis masques IA — pour éviter des recalculs inutiles et garantir la cohérence du traitement. Les réglages de lumière et de couleur sont abordés avec méthode : analyse en noir et blanc pour équilibrer la hiérarchie lumineuse, création de masques IA pour assombrir les distractions ou éclairer la tête du sujet, travail sélectif de la colorimétrie et ajustement précis du contraste local. En phase finale, vient la démarche d’évaluation critique : retours en arrière, ajustements, copies virtuelles et comparaisons avant/après pour choisir la version la plus naturelle et expressive. Ce processus complet illustre une approche raisonnée de la retouche photo animalière, où chaque outil de Lightroom Classic sert une intention visuelle claire.

Vidéo du tutoriel

Sommaire

- 🧭 Introduction

- ✂️ Recadrage

- ⚙️ Agrandissement avec la Super Résolution

- 🔧 Réglages techniques

- 🎨 Réglages globaux

- ☀️ Analyse de la lumière

- 🎯 Réglages localisés avec Masques IA

- 🌤️ Travail sur l’arrière-plan

- 🕳️ Vignetage créatif

- 🔬 Évaluation finale et ajustements

- 🧾 Créer des copies virtuelles pour comparer des variantes

- ✅ Conclusion

- ❓ FAQ — Questions fréquentes sur la retouche photo d’oiseau dans Lightroom Classic

Recevez la version PDF de l’article et les fichiers source !

🧭 Introduction

Dans Lightroom Classic, la retouche d’une photo d’oiseau demande autant de sens photographique que de maîtrise technique. Avant de toucher le moindre curseur, j’aime d’abord analyser l’image : quel est le vrai sujet, où porte le regard, et quels éléments détournent inutilement l’attention ? Cette étape mentale évite d’empiler des ajustements contradictoires et permet de construire une retouche cohérente, lumineuse et naturelle.

Avec les photos d’oiseaux, le cadrage est souvent imparfait : l’oiseau bouge, la lumière change, et le moment décisif ne dure qu’une fraction de seconde. D’où l’importance d’un recadrage réfléchi, capable de renforcer la composition tout en préservant la qualité d’image — que ce soit pour les réseaux, l’impression ou un portfolio.

✂️ Recadrage

Lire les dimensions pour évaluer combien je peux recadrer

Cette photo d’oiseau a donc un cadrage qu’il faut améliorer. Mais la question à se poser d’abord, c’est : quelle est ma marge ? C’est pourquoi, avant même de recadrer, je vérifie les dimensions effectives du RAW.

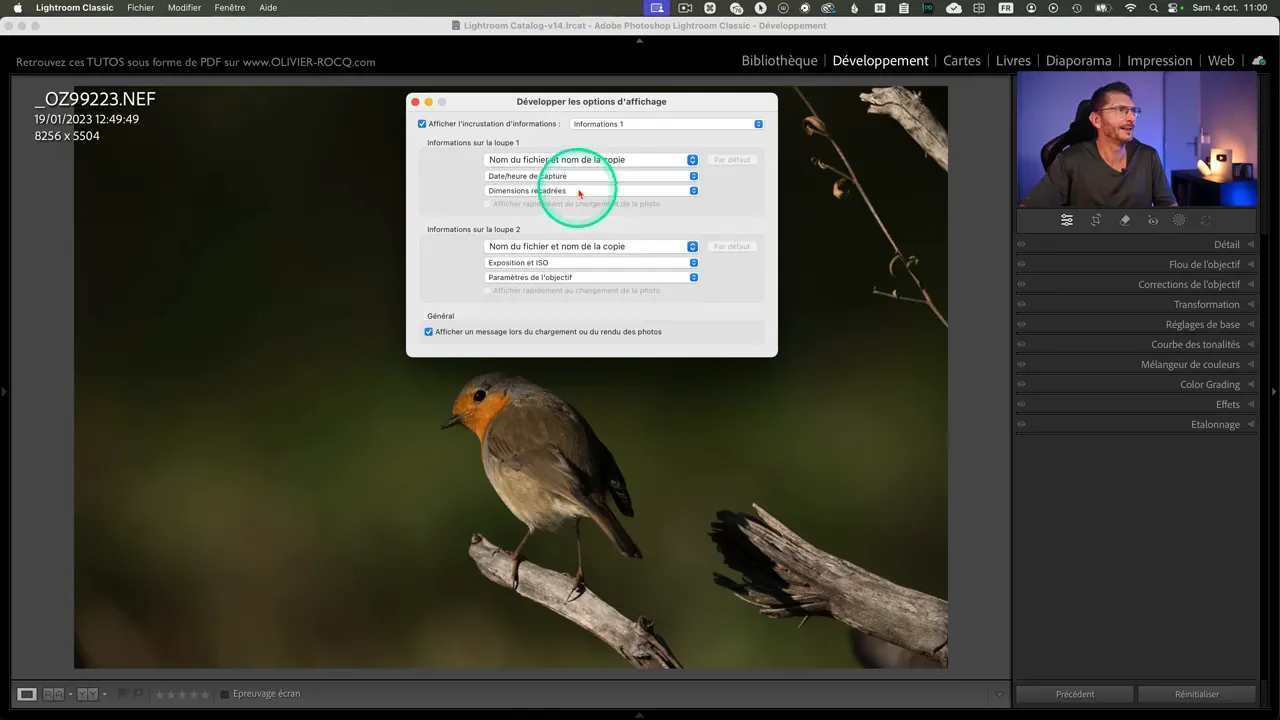

Si vous ne savez pas quel est le nombre de pixels des photos de votre boitier, vous pouvez facilement le visualiser dans Lightroom Classic en appuyant sur sur la touche I pour afficher les informations en haut à gauche : nom du fichier, date, et — très utile — les dimensions. Si vous ne voyez pas ces informations, allez dans Menu Affichage > Options d’affichage et configurez les affichages 1 et 2 selon vos besoins.

Donc je vais chercher à savoir combien de pixels me restent après un recadrage serré. Par exemple, sur une image 45 MP je peux me permettre un recadrage agressif ; sur un capteur 24 MP, je dois rester plus prudent. Cette vérification conditionne le choix entre recadrer maintenant ou appliquer la Super Résolution avant de couper l’image.

Réflexions et essais de recadrage

Le cadrage influence la lisibilité du sujet. J’essaie d’abord en enlevant les branches à gauche, ce qui laisse beaucoup d’espace négatif et ce n’est pas utile : le rouge-gorge regarde vers nous, il faut donc éviter de lui laisser beaucoup d’espace devant.

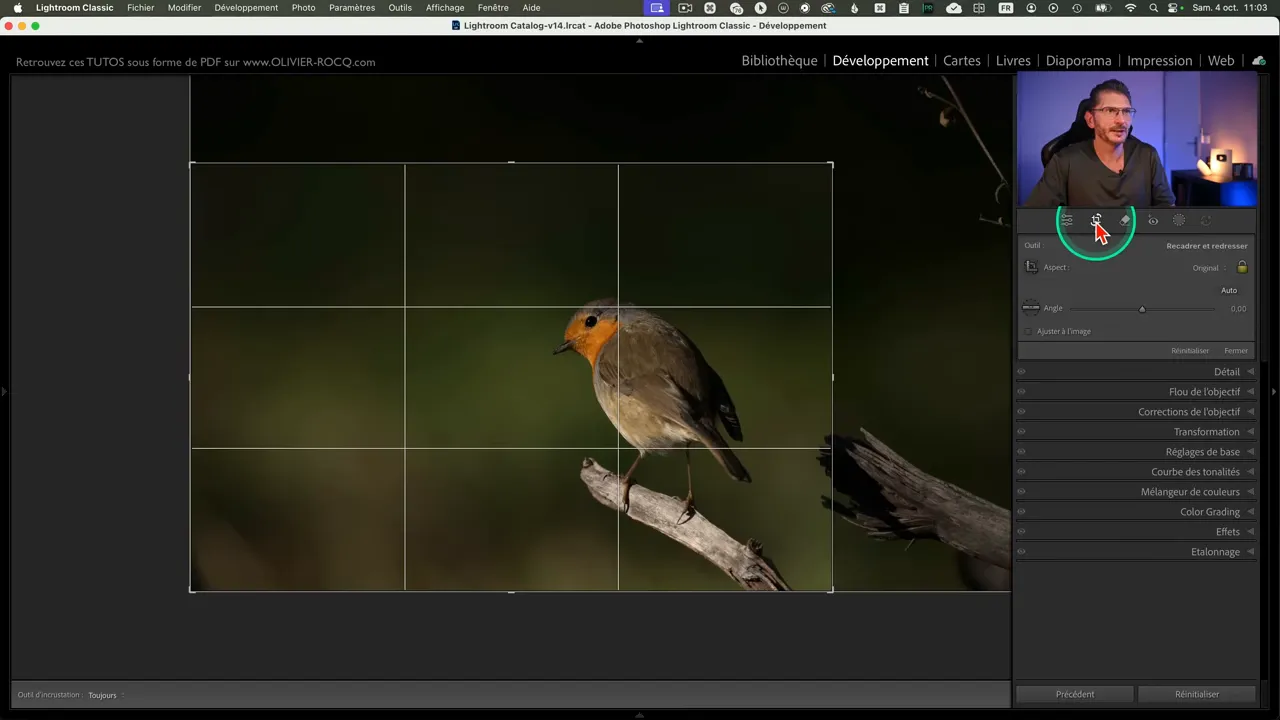

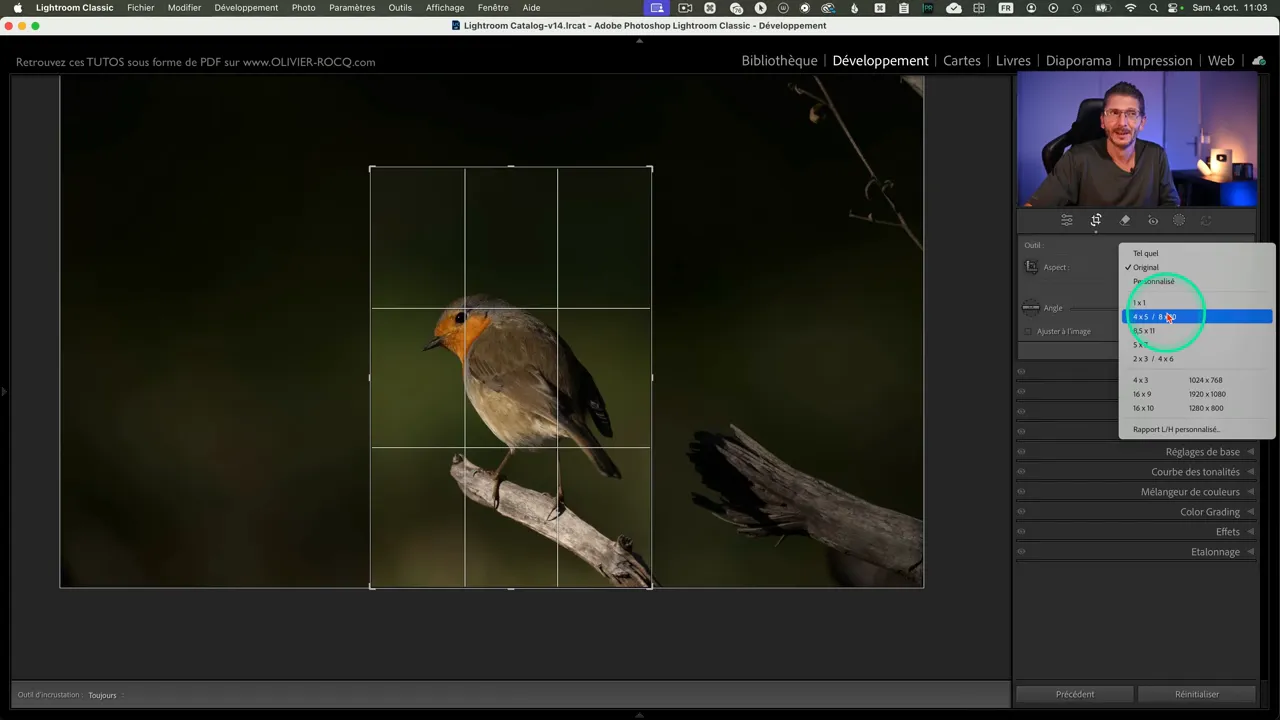

Je préfère opter pour un portrait serré, en particulier parce que sur les réseaux sociaux où la photo sera visible d’abord en petite taille, le sujet ressortira beaucoup moins. Je pourrais faire un recadrage libre, en choisissant moi-même le ratio, mais pour garantir la compatibilité avec les réseaux sociaux et l’impression standard, je fais en sorte de rester sur des formats compatibles.

Dans Lightroom Classic j’utilise l’outil de recadrage et la touche X pour basculer en mode portrait. Je bloque ensuite sur 4:5 pour rester dans un format standard tout en réduisant l’espace vide en haut.

Après recadrage, j’appuie sur I pour vérifier les pixels restants. Si le nombre de mégapixels restants est inférieur à ce dont j’ai besoin pour l’impression, j’envisage la Super Résolution. Ici, après mon recadrage, les dimensions sont 2678 x 3347 pixels, soit un peu moins de 9 Mpx. C’est suffisant pour les réseaux sociaux, mais pas pour une impression en grande taille. Je vais donc l’agrandir.

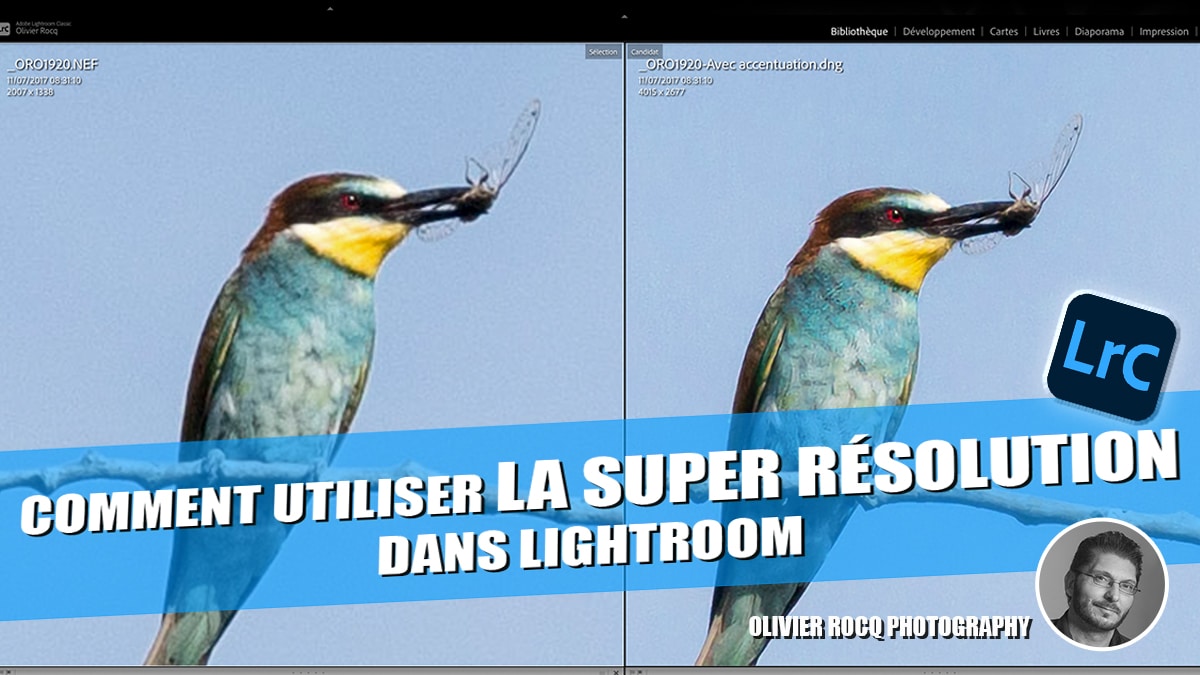

⚙️ Agrandissement avec la Super Résolution

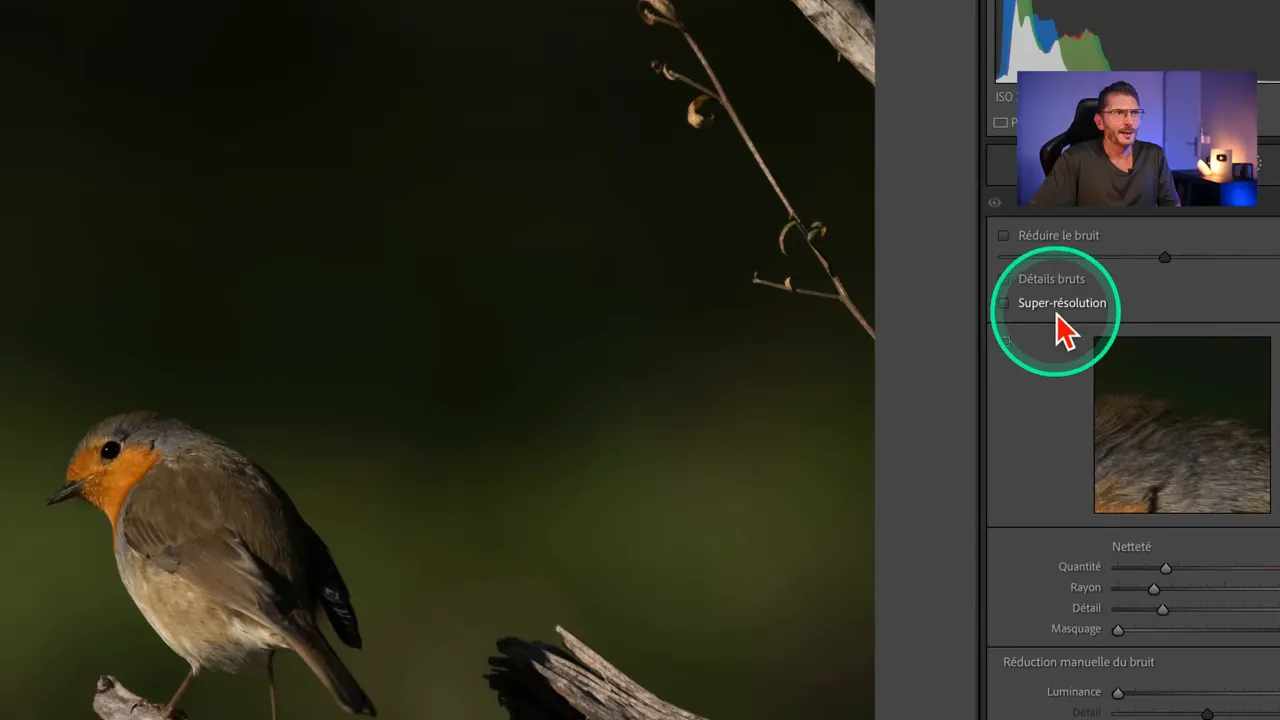

La Super Résolution de Lightroom Classic est exactement ce dont j’ai besoin ici : elle permet d’augmenter la taille du fichier en multipliant les pixels tout en conservant les détails. Pour la retouche photo d’oiseau dans Lightroom Classic je l’utilise souvent quand le recadrage serré laisse trop peu de pixels pour l’usage prévu.

Utilisation de la super résolution en tenant compte de l’ordre des opérations

En raison des outils IA, Adobe a récemment conseillé un ordre optimal des opérations dans Lightroom Classic et le recadrage vient après la super-résolution.

Je dois donc réinitialiser celui-ci avant d’agrandir la photo. Ensuite j’applique la Super Résolution depuis le menu Développement > Détails ou via le clic droit sur la photo (selon votre version). En quelques secondes Lightroom crée une version 4× de la taille du RAW d’origine — dans mon exemple on passe à ~181 Mpx — ce qui me laisse une grande marge pour recadrer ensuite proprement.

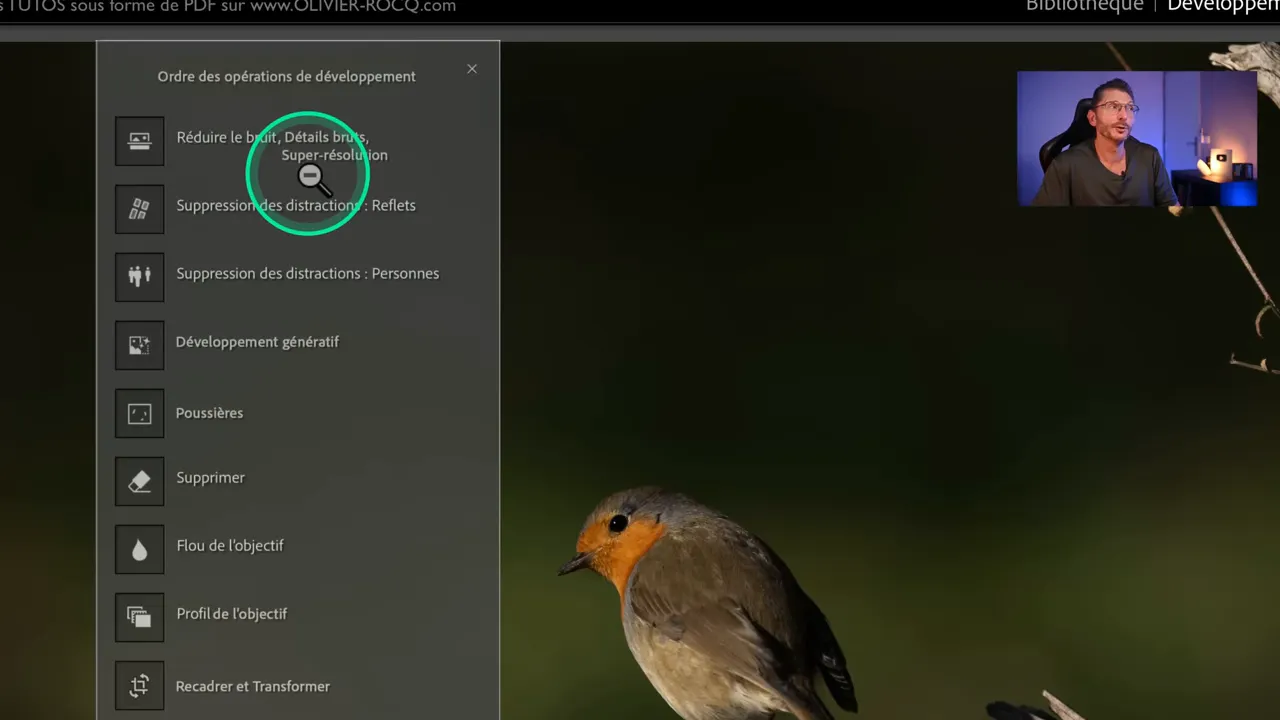

Qu’est-ce que l’ordre des opérations recommandé par Adobe ?

Adobe recommande un ordre d’opérations dans Lightroom Classic pour éviter des recalculs de masques IA inutiles et garantir de meilleures performances. L’ordre à appliquer est le suivant (résumé succinct) :

- Réductions de bruit, tailles RAW et Super Résolution

- Suppression des distractions et retouches (outil supprimer)

- Corrections optiques et profil d’objectif

- Recadrage et transformation

- Réglages globaux (exposition, courbes, couleurs)

- Réglages localisés et masques IA

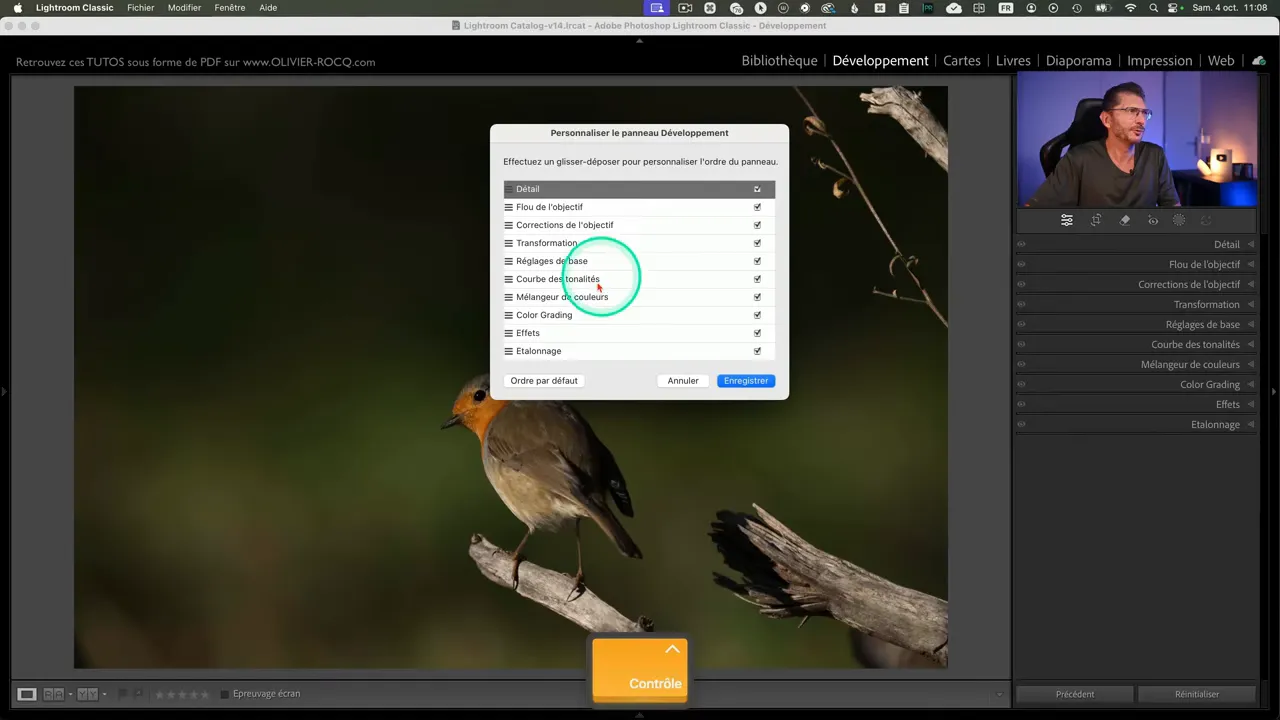

J’essaie de coller à cet ordre car il m’évite de devoir régénérer les masques IA (icône jaune) et de perdre du temps. Vous pouvez réorganiser vos panneaux du module Développement (clic droit > Customize Develop Panel) pour suivre cet ordre plus facilement. Pour cela, faites un clic droit sur un des panneaux > Personnaliser le panneau développement.

Vous devrez redémarrer Lightroom Classic pour que ce soit pris en compte.

Dans mon article sur cet ordre recommandé pour les opérations de Développement dans Lightroom Classic, vous pourrez télécharger l’image qui les illustre ; je vous y explique aussi comment l’intégrer dans Lightroom pour l’avoir sous les yeux à chaque fois que nécessaire.

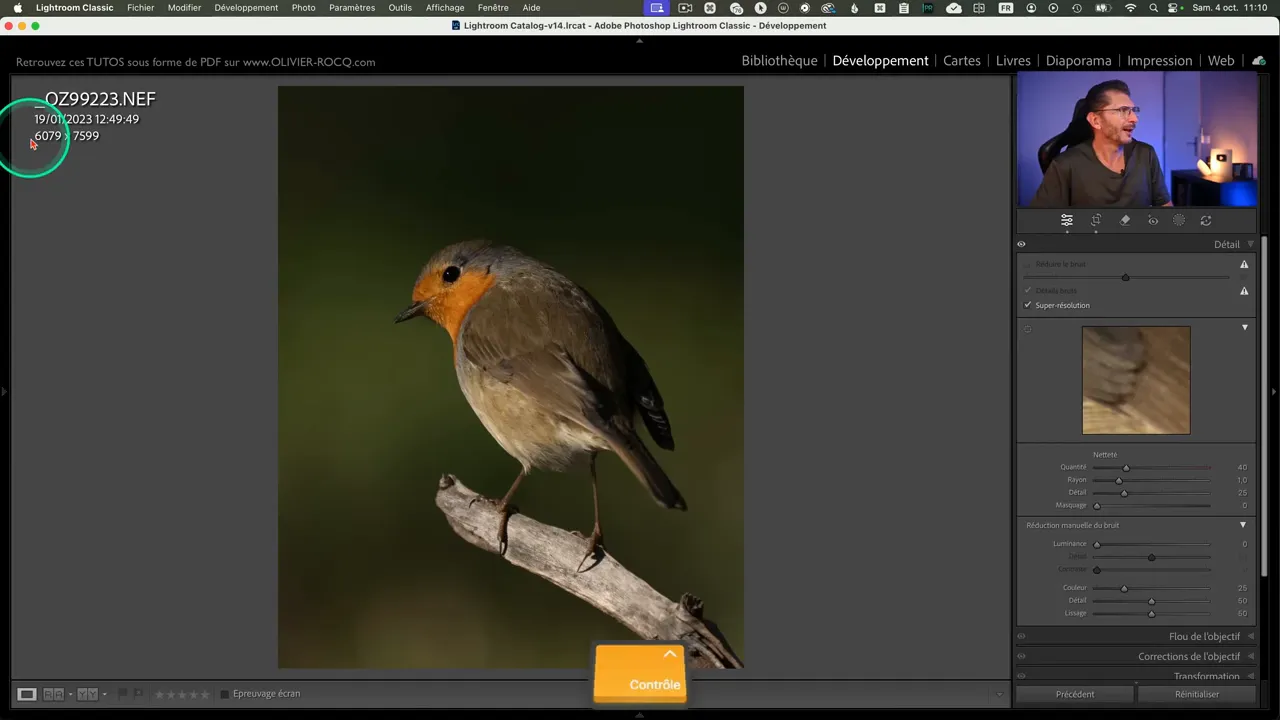

Recadrer la photo agrandie

Maintenant que ma photo a de très grandes dimensions, je vais refaire mon recadrage au ratio 4:5. Et j’obtiens une image aux dimensions recadrées de 6079 x 7599 pixels, soit 46 Mpx, soit un peu plus que la définition native de mon capteur !

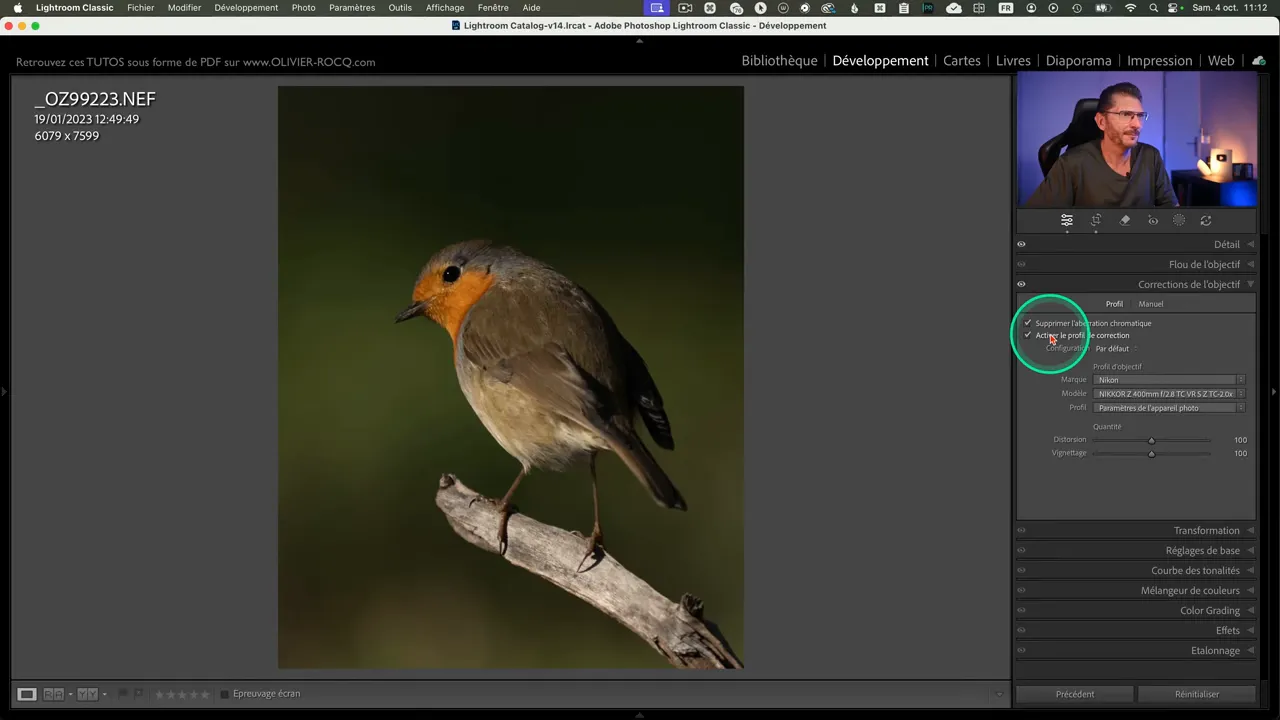

🔧 Réglages techniques

Avant d’attaquer les réglages globaux, j’applique systématiquement :

- Suppression des aberrations chromatiques

- Activation du profil d’objectif

Cela corrige les déformations légères et les dominantes de couleur optique.

J’aurais théoriquement dû faire ces réglages avant le recadrage, comme le préconise Adobe, mais dans ce cas, c’est principalement une question de performances parce qu’il n’y a pas d’opération IA, et ce n’est donc pas préjudiciable de le faire dans cet ordre.

Si la photo présente des poussières ou objets gênants, je les supprime maintenant.

🎨 Réglages globaux

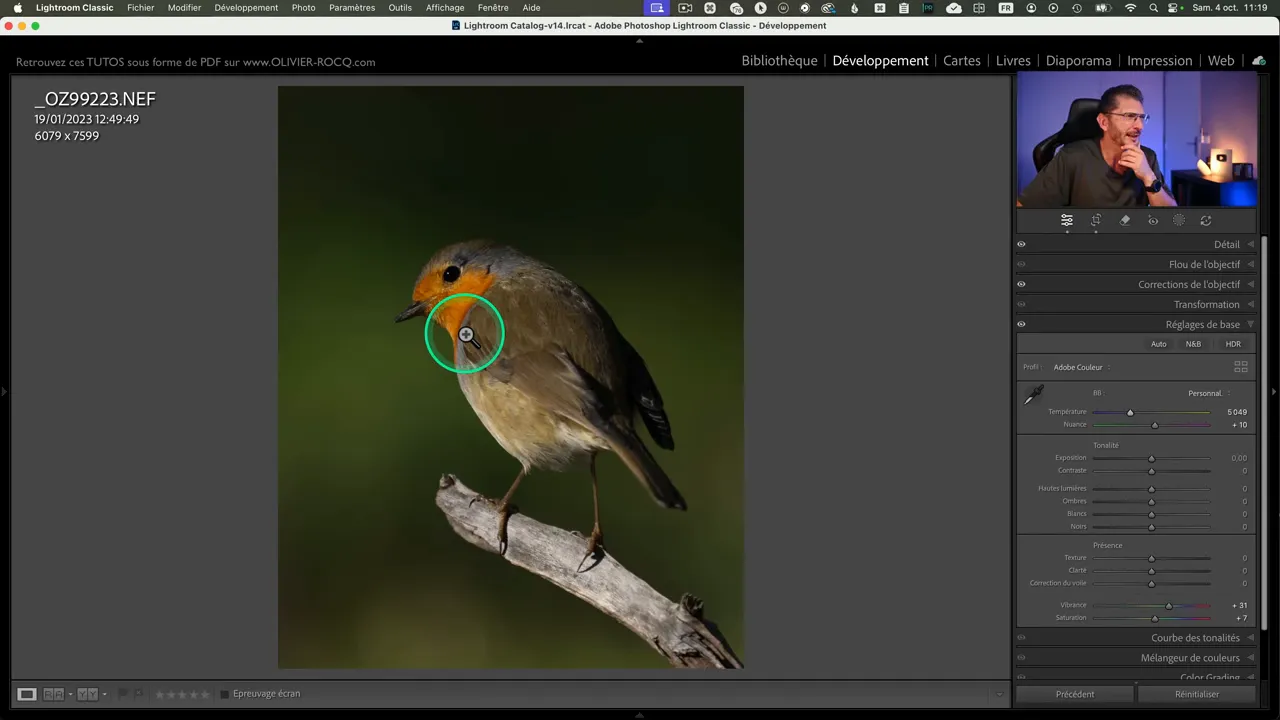

Balance des blancs : ma méthode visuelle avec Vibrance/Saturation

On peut bien sûr la régler avec la pipette, mais pour régler la balance des blancs, j’utilise souvent une astuce visuelle très utile : je pousse temporairement Vibrance et Saturation à +100 pour identifier la dominante de couleur. Cela rend les dominantes évidentes — ici c’était jaune — et me permet d’ajuster Température et Teinte manuellement vers le bleu pour neutraliser.

Pourquoi faire ainsi ? Le pipette peut échouer si la scène ne contient pas de gris neutre. En poussant la vibrance vous révélez les dérives chromatiques.

Une fois neutralisée, je réinitialise Vibrance/Saturation (Alt/Option + clic sur réinitialiser Présence) puis je remets de petites valeurs positives de vibrance et de saturation pour retrouver un rendu vivant sans dominante.

Autres réglages globaux

L’image est nette et je ne vais pas faire d’autres réglages globaux sur cette photo d’oiseau. Il est temps de pouvoir évaluer la lumière de l’image.

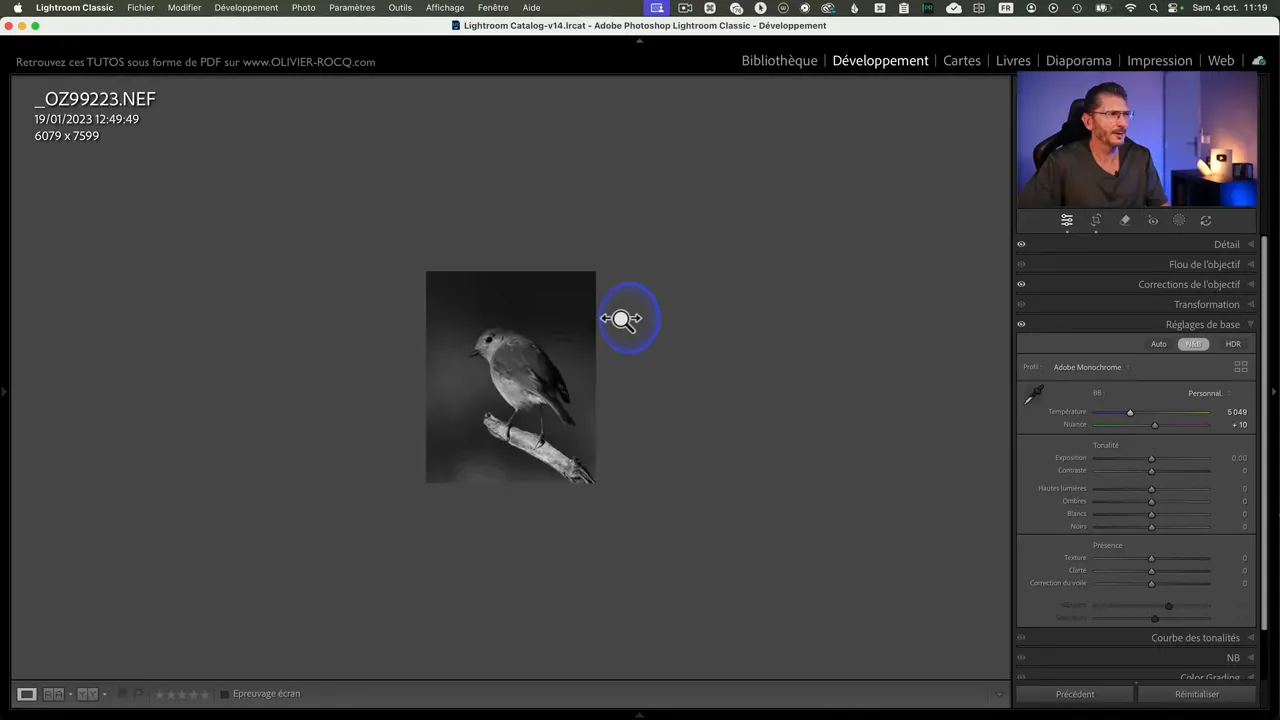

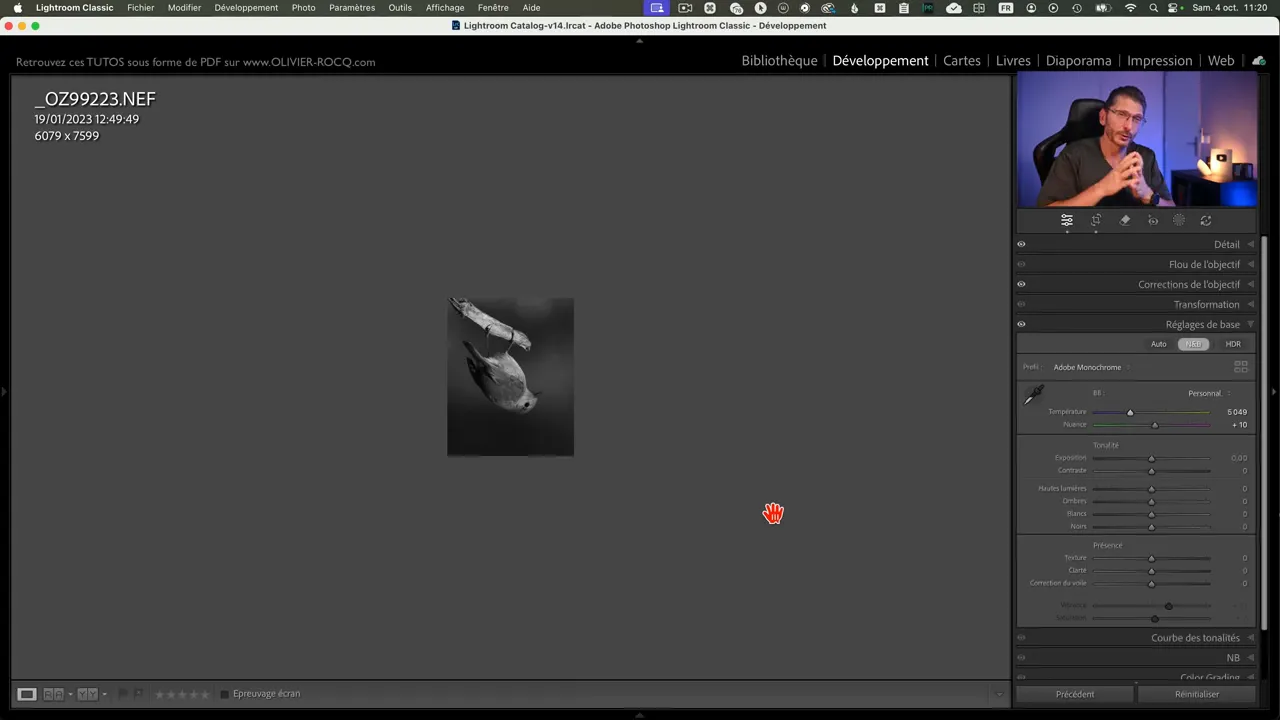

☀️ Analyse de la lumière

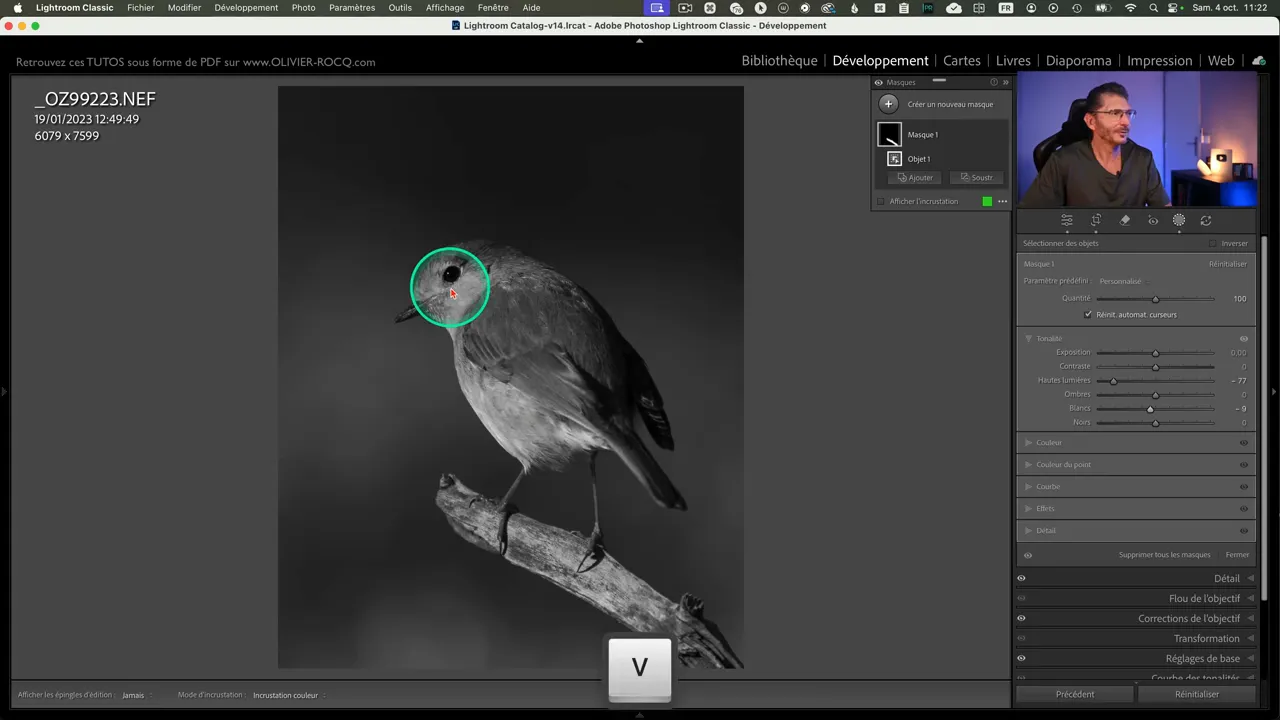

Pour lire la hiérarchie lumineuse, je neutralise la couleur et passe la photo en Noir et Blanc (raccourci clavier V). En zoomant en arrière (Shift + glisser) et en examinant la version N&B, on voit clairement ce qui attire l’œil : dans mon cas, la branche est plus lumineuse que la tête de l’oiseau, ce qui distrait le spectateur.

On peut même améliorer cet « outil » en inversant la photo (Shift + W) pour ne plus percevoir que les masses. Cette approche visuelle permet de décider où il faut diminuer la concurrence lumineuse (assombrir la branche) et où il faut renforcer l’attention (éclairer la tête).

Maintenant que j’ai évalué correctement ce qui n’allait pas, je vais pouvoir diriger la suite du travail en fonction de ces observations : réduire l’attention sur la branche et augmenter l’attention sur la tête de l’oiseau.

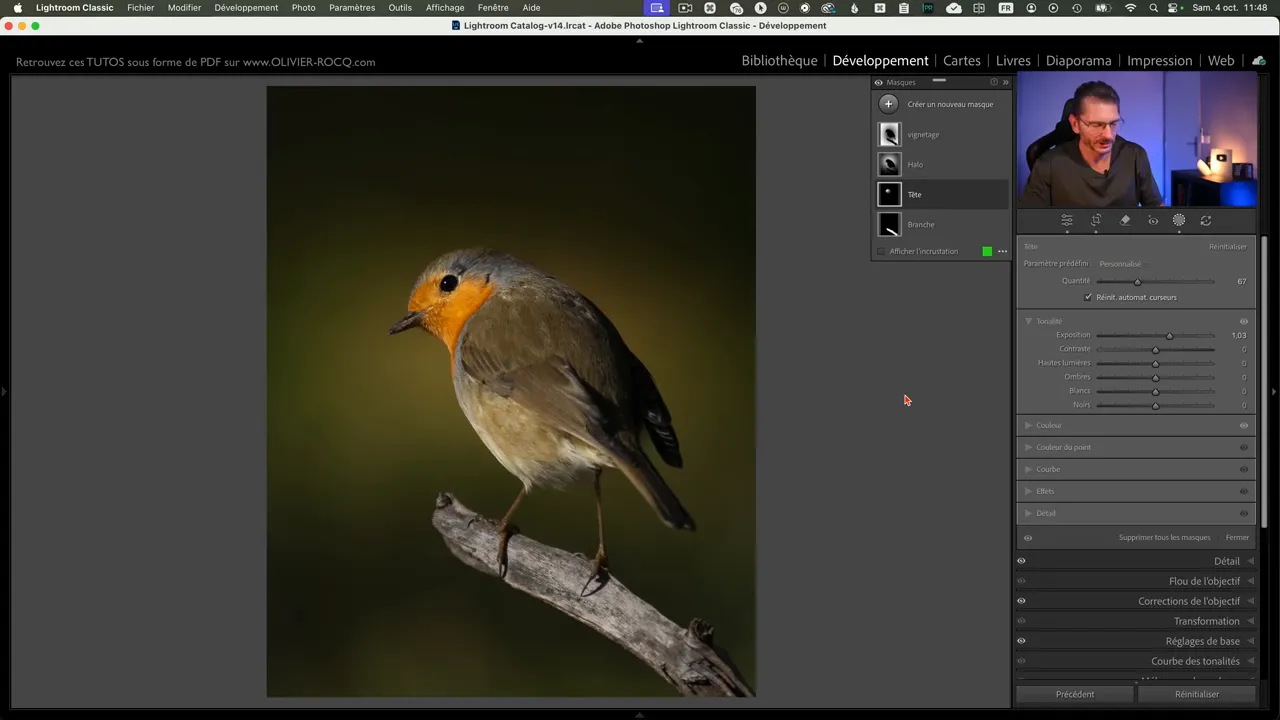

🎯 Réglages localisés avec Masques IA

Vous noterez qu’on se retrouve dorénavant tout en bas de la liste d’Adobe, avec le masquage : donc les outils locaux.

Mes objectifs :

- Assombrir la branche qui attire trop l’attention

- Éclairer progressivement la tête et l’œil

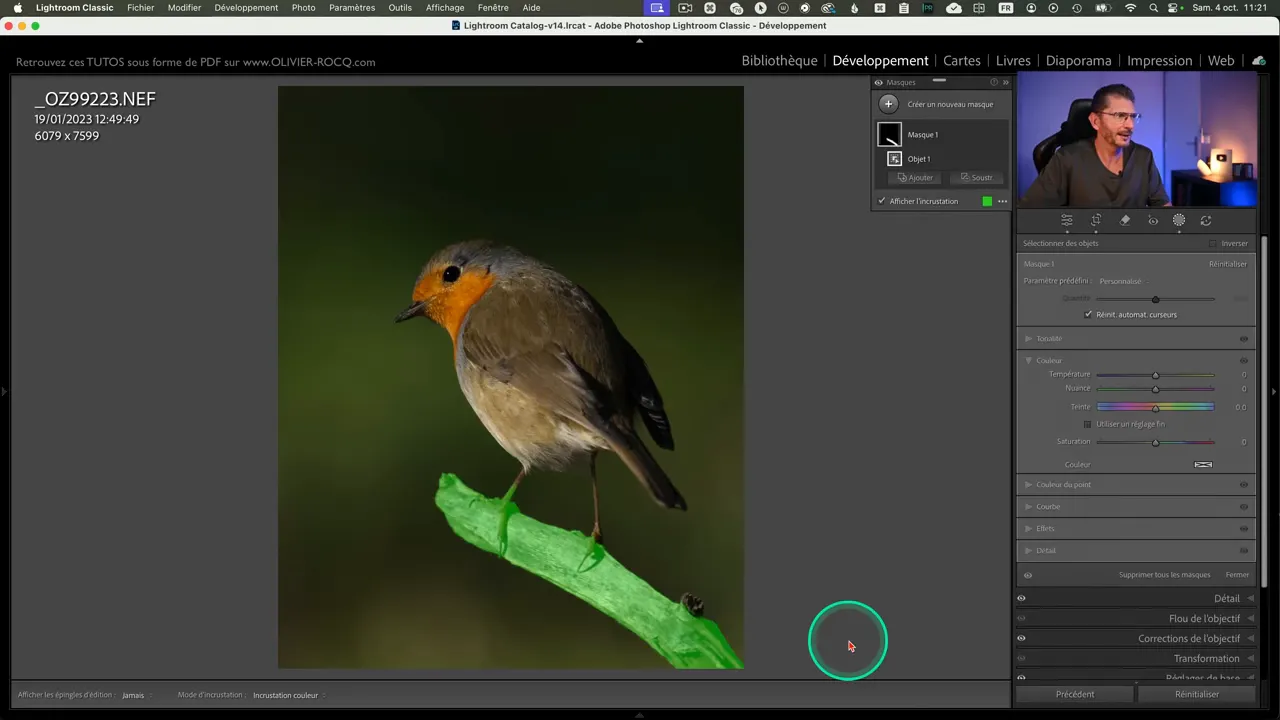

Sélection de la branche

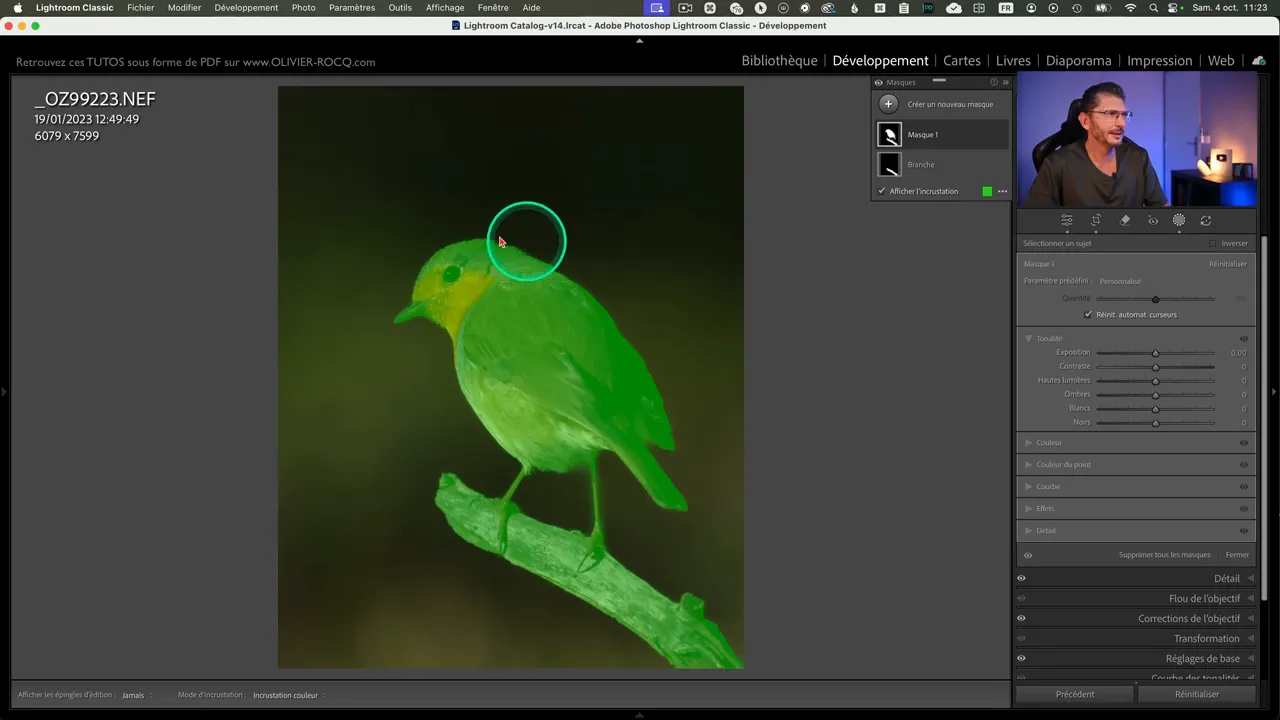

Je prends un masque de Sélection d’objets et je peins sur la branche. Lightroom détecte automatiquement la branche — il prend une petite partie des pattes mais cela ne gêne pas.

Sur ce masque de la branche je baisse les hautes lumières et les blancs pour faire baisser sa luminosité. Je repasse rapidement en N&B et on voit de suite l’effet : la branche devient moins visible et désormais, la zone la plus lumineuse se situe sur le ventre du rouge-gorge.

J’en profite pour renommer le masque en « branche » pour une meilleure organisation.

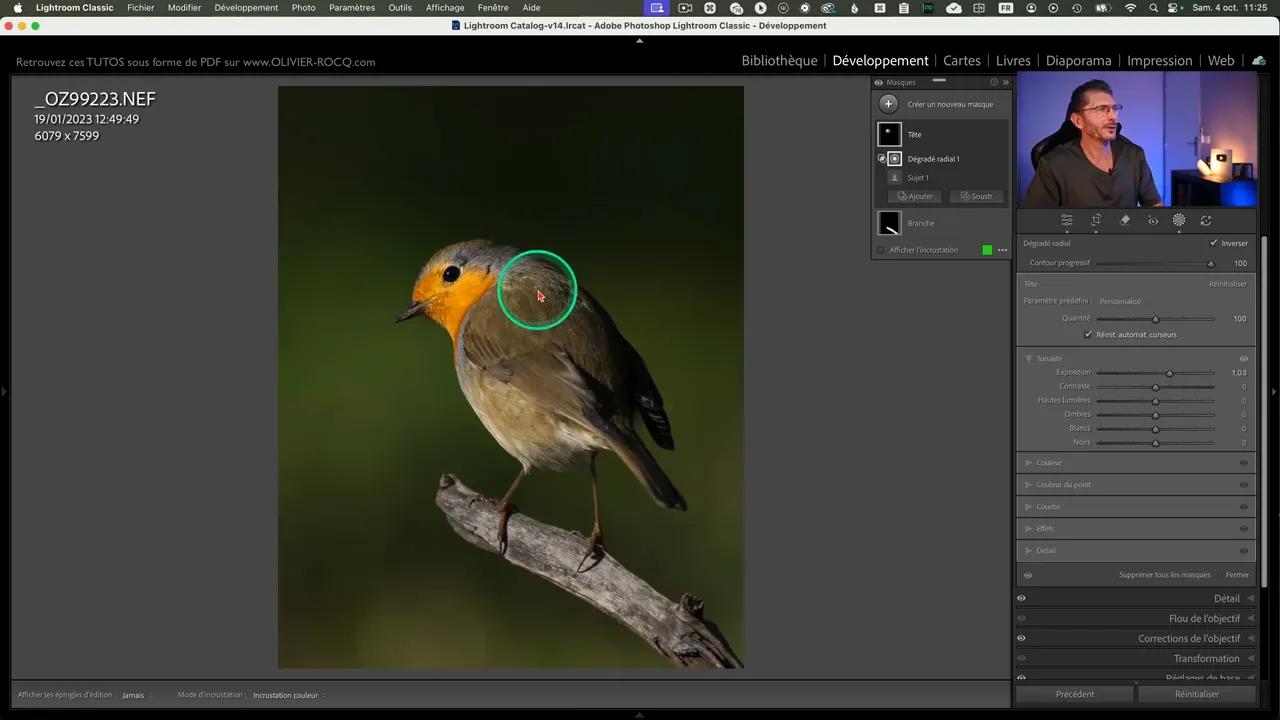

Sélection de la tête du sujet avec une intersection de masques

Ensuite je crée un masque pour le sujet : Sélection du Sujet. C’est un masque IA. Sauf que là, il a sélectionné non seulement le sujet, mais aussi la branche, qu’il va falloir enlever. Et en plus je veux seulement éclairer la tête.

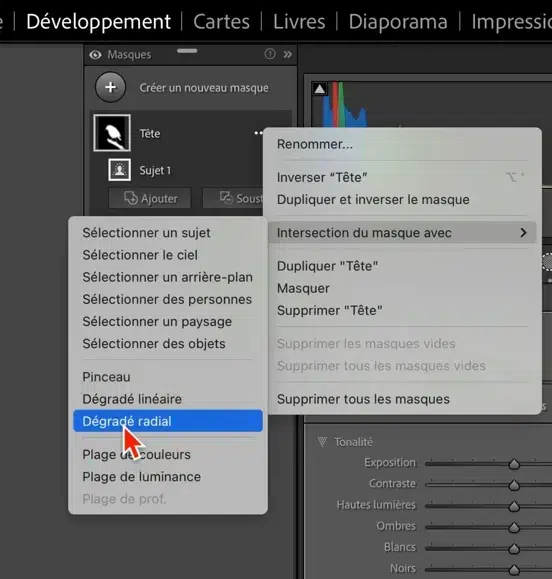

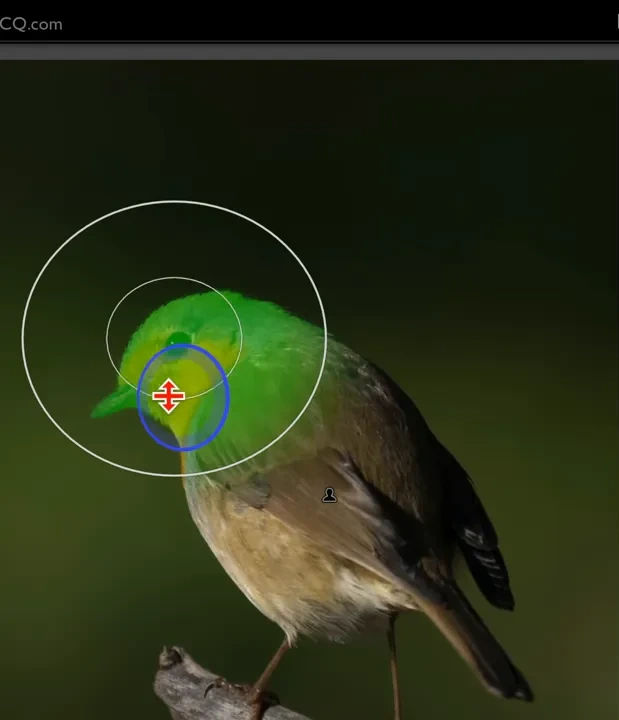

Pour arriver à sélectionner la tête et qu’en prime la transition soit progressive, je vais réaliser une intersection de ce masque avec un dégradé radial à fort contour progressif :

- Cliquer sur les trois petits points à droite du nom du masque de sujet

- Choisir Intersection du masque avec > Dégradé radial

L’intersection ne va prendre que la partie commune aux deux masques.

Le résultat est une zone parfaitement graduelle centrée sur la tête.

Je règle le contour progressif à 100 pour une transition douce et j’augmente légèrement l’Exposition sur la tête. Si l’effet est trop fort, j’utilise le curseur Quantité pour doser.

Cette utilisation croisée de la sélection Sujet + intersection Radial permet d’obtenir un éclairage naturel et ciblé, difficile à obtenir avec un seul masque.

Je réévalue mon image en noir et blanc et on peut constater que l’équilibre lumineux est atteint, ce qui me permet de faire les derniers ajustements de lumière pour mettre plus encore en évidence la tête de l’oiseau.

Corrections colorimétriques

En repassant en couleur, je trouve qu’il y a une petite montée en saturation sur la tête : je diminue sélectivement celle-ci sur le masque Tête, au niveau de l’onglet Couleur des réglages du masque.

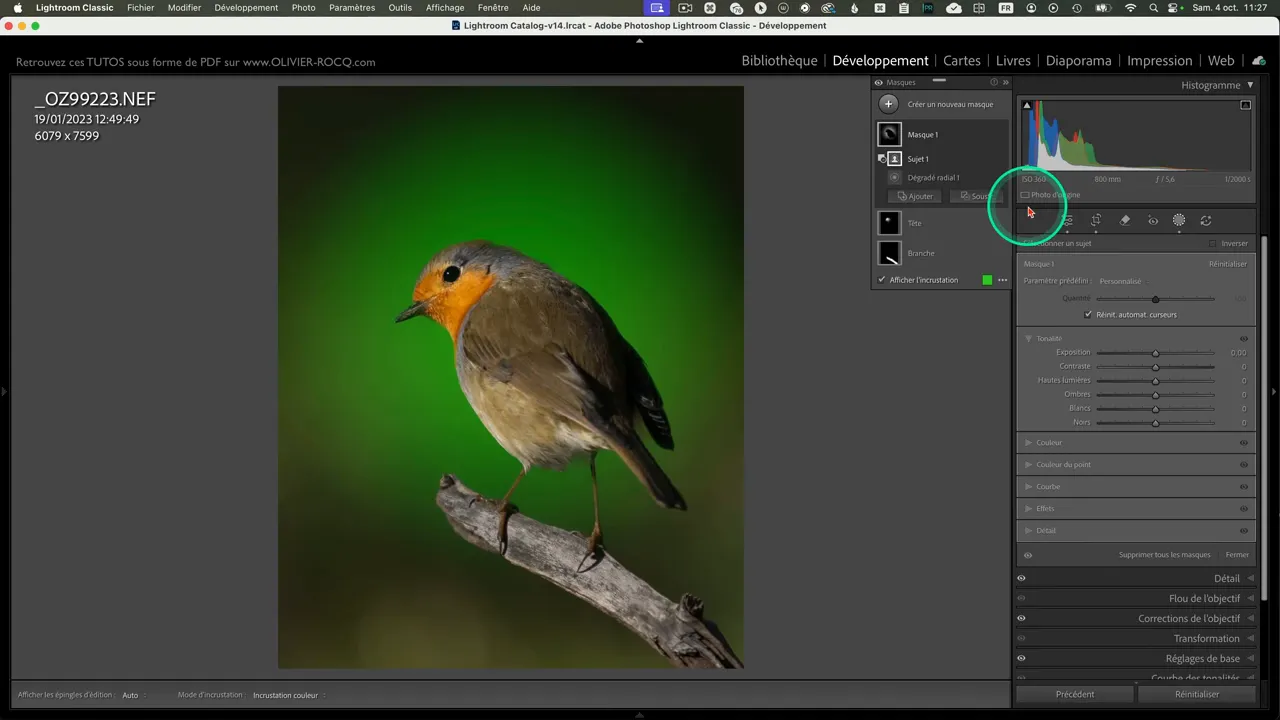

🌤️ Travail sur l'arrière-plan

Pour renforcer la séparation sujet/fond, je vais créer un halo lumineux derrière l’oiseau. Je vais créer un Dégradé radial derrière le sujet, puis je soustrairai la sélection du sujet pour éviter d’éclairer l’oiseau lui-même. Ensuite, je pense assombrir un peu les bords pour augmenter l’effet.

Création d’un halo lumineux

- Créer un nouveau dégradé radial de grande dimension. Si on veut un cercle, il suffit de maintenir la touche majuscule tout en tirant le dégradé.

- Cliquer sur le masque dans la palette, puis choisir Soustr. (soustraire), puis sélectionner Sujet, afin d’exclure l’oiseau du halo.

- Augmenter légèrement l’exposition du masque et jouer sur la Température et la Teinte pour harmoniser la teinte du halo avec l’ambiance de la photo.

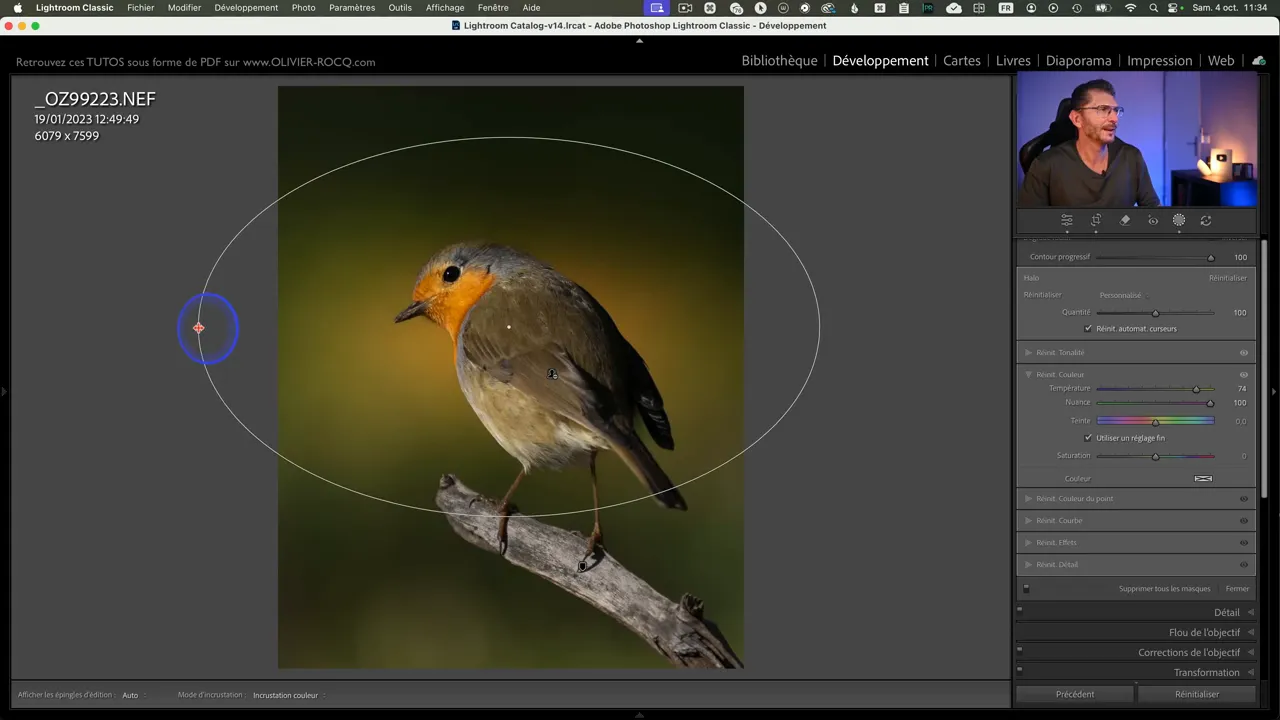

Réflexion sur l’harmonie colorimétrique de la photo

Ici, la couleur verte de l’arrière-plan se marie bien avec la teinte orangée du rouge-gorge. Si on regarde sur une roue chromatique, on voit qu’on a ce que l’on appelle une diade : les deux couleurs font entre elles un angle de 90°. Mais on peut, dans un but artistique, décider de modifier ces couleurs et de resserrer l’angle, par exemple en rapprochant la teinte de l’arrière-plan d’un jaune-orangé évocateur de l’automne.

Avec le mélangeur de couleurs, on prend la Teinte et on agit directement sur la zone à modifier avec l’outil Cible du panneau. Mais cette modification est globale et l’oiseau lui-même prend une dominante orangée et ce n’est pas ce que l’on souhaite.

Il faudrait donc pouvoir appliquer cette modification dans un masque.

Modifier la colorimétrie dans un masque

À ce jour, le mélangeur de couleurs n’est pas disponible dans les réglages localisés. Il n’y a donc pas d’autre choix que de passer par les réglages couleurs disponibles :

- l’onglet Couleur avec la température et la teinte. Par exemple, pousser la Température vers la droite pour jaunir et la Nuance légèrement vers le magenta pour tendre vers l’orange automnal. C’est ce que je choisis pour cette opération

- l’onglet Couleur du point

- la courbe

J’en profite pour étendre le halo à droite et à gauche afin qu’il soit plus visible. Puis je réajuste la montée en saturation qui résulte de mes ajustements. Et enfin, après avoir fait un avant-après, je décide de le repositionner un peu différemment.

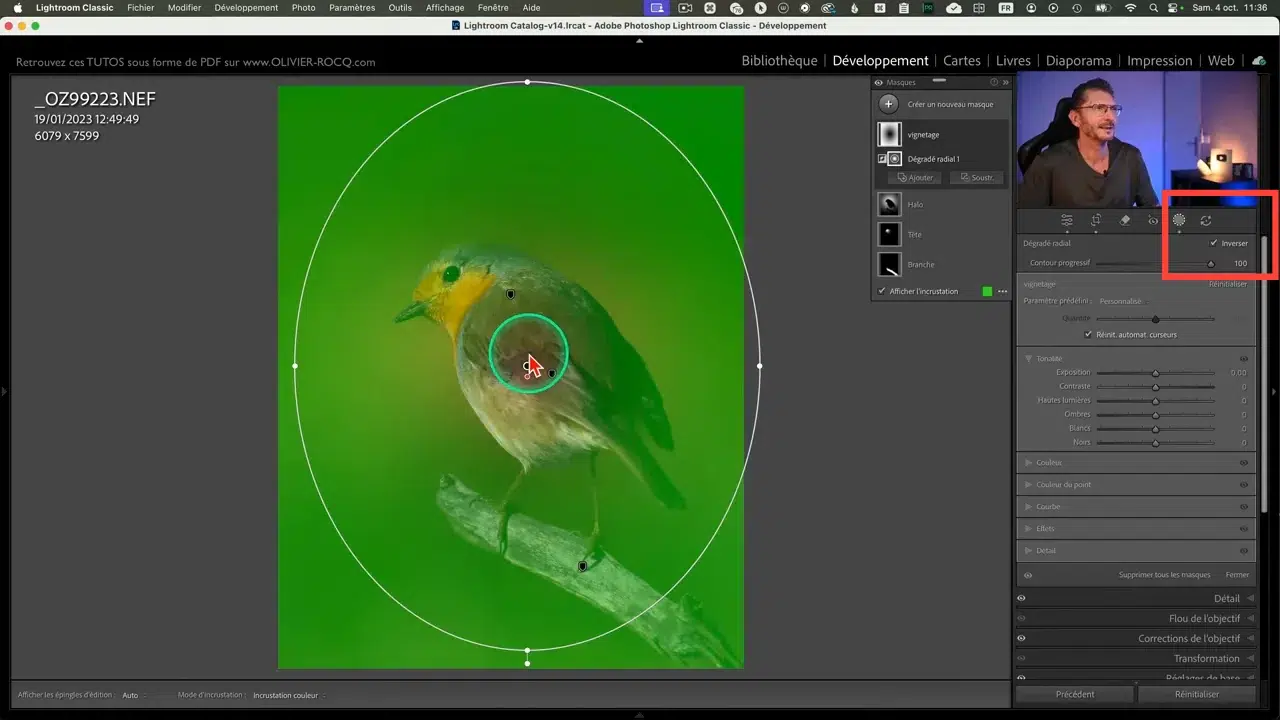

🕳️ Vignetage créatif

Plutôt que d’utiliser le vignetage global disponible dans le panneau Effets de Lightroom Classic, je préfère créer un vignetage avec un Dégradé radial inversé. Pourquoi ? Parce que le vignetage standard est figé en position centrale et autorise peu de latitude de modification.

En revanche, créer un vignetage basé sur un masque dégradé radial que l’on inverse pour qu’il s’applique à l’extérieur de la zone de traçage permet d’avoir un effet que l’on peut aisément modifier en le déplaçant : cela devient un vignetage mobile et précis

Création du dégradé

- Créer un masque Dégradé radial couvrant la zone centrale.

- Vérifier que son contour progressif est à 100

- Cocher l’option Inverser pour que tout l’extérieur de l’ellipse soit affecté.

Création du vignetage

Maintenant que le dégradé est en place, il faut créer l’effet

- Baisser l’Exposition pour assombrir les bords.

- Le vignetage couvre en partie la tête de l’oiseau : dans le masque, cliquer sur la case de soustraction pour soustraire le sujet.

- Modifier éventuellement le curseur Quantité du masque pour augmenter ou diminuer l’effet.

🔬 Évaluation finale et ajustements

Après avoir fait le plus gros du développement pour aller dans le sens voulu au départ, j’évalue ma retouche pour reprendre éventuellement certains réglages.

Je trouve que j’ai un peu forcé sur la luminosité de la tête : je reviens dans le masque correspondant et je réajuste le curseur quantité. La branche me semble trop grise : je reviens sur le masque Branche et je la réchauffe légèrement en augmentant un peu le curseur Température vers le jaune.

Idéalement, il faut faire une pause et revenir plus tard sur la photo, ce qui permet de la revoir avec un oeil neuf afin de voir si certaines choses vous semblent à corriger.

- Retour sur la couleur et vérification de la saturation globale

- Réduction éventuelle de Saturation/Vibrance

- Affinage des masques

- Réchauffement local de la branche si elle paraît trop froide

J’utilise souvent la touche H pour afficher/masquer les contours des masques afin de contrôler les transitions. Le curseur Quantité est très pratique : il agit comme une opacité globale pour un masque et m’évite d’intervenir curseur par curseur.

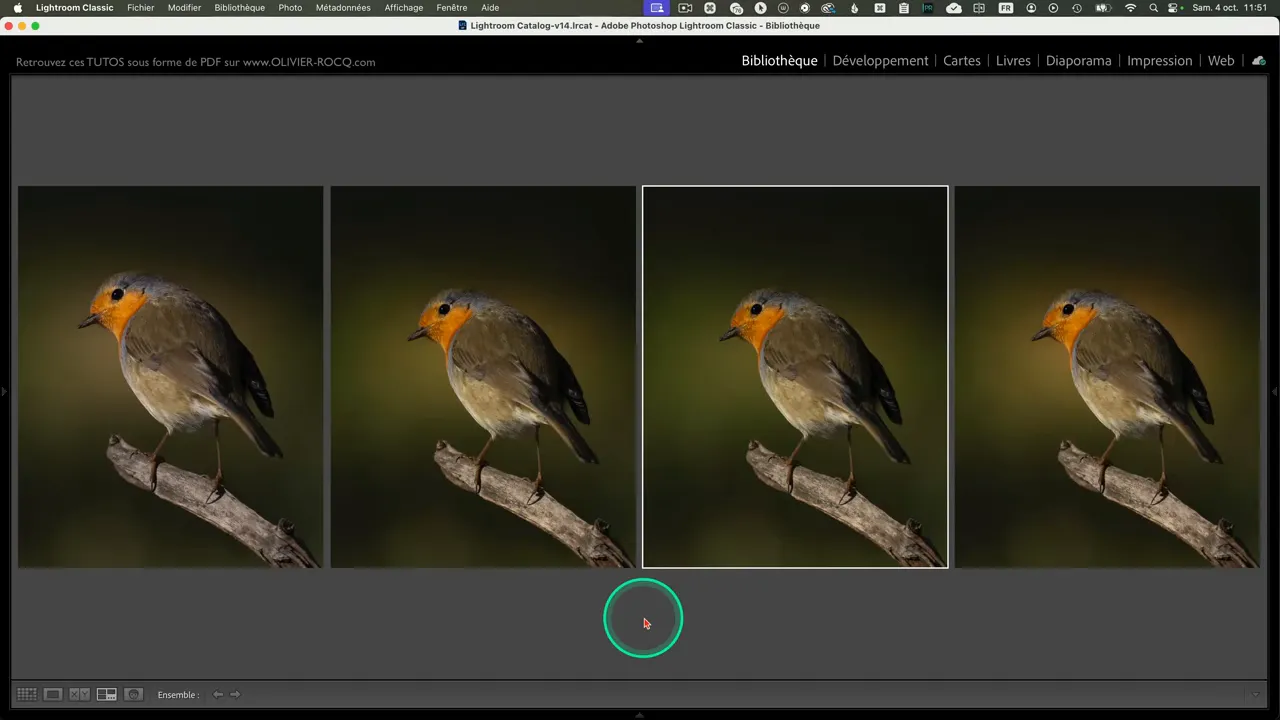

🧾 Créer des copies virtuelles pour comparer des variantes

Pour décider si j’ai été trop loin ou pas assez, je crée au minimum deux copies virtuelles :

- Une copie atténuée (je réduis la quantité des masques de 20–30%)

- Une copie accentuée (j’augmente la quantité des masques)

Les copies virtuelles ne prennent pas d’espace disque supplémentaire : elles sont idéales pour comparer rapidement plusieurs directions esthétiques. Ensuite j’utilise le mode Ensemble (raccourci N) pour les comparer. En les ayant toutes sous les yeux, je peux plus facilement évaluer celle que je préfère.

Je peux aussi « éteindre » la lumière, en masquant l’affichage de l’interface (touche L). Parfois un aperçu sur fond noir ou blanc (clic droit sur la partie vide de l’interface > couleur du fond) aide à prendre une décision selon l’usage (site web avec fond blanc, portfolio sombre, etc.).

Pour affiner encore le choix, on peut les afficher en mode Comparaison, deux par deux, ce qui permet de trancher encore plus facilement entre deux versions.

✅ Conclusion

La retouche de photo d’oiseau dans Lightroom Classic demande une combinaison d’analyse visuelle (composition, lecture de la lumière), de gestion intelligente des pixels (Super Résolution si nécessaire), et de masques locaux précis (sélection objet, intersection, soustraction). En respectant l’ordre des opérations et en utilisant des copies virtuelles pour comparer des variantes, vous prendrez de meilleures décisions et obtiendrez des images naturelles et impactantes.

Je vous encourage à tester cette méthode sur vos propres photos d’oiseaux et dites-moi en commentaire si vous préférez la variante 1, 2, 3 ou 4 !

❓ FAQ — Questions fréquentes sur la retouche de photo d'oiseau dans Lightroom Classic

Pourquoi le cadrage est-il si important dans une photo d’oiseau ?

Le cadrage détermine immédiatement la lisibilité du sujet. En photo animalière, les mouvements rapides rendent souvent le cadrage imparfait. Recentrer l’oiseau et gérer l’espace autour de lui permet de renforcer la composition, d’équilibrer la lumière et de diriger naturellement le regard du spectateur.

Quand utiliser la Super Résolution dans Lightroom Classic ?

La Super Résolution s’utilise par exemple quand un recadrage serré réduit trop la taille du fichier. Elle multiplie la définition de l’image pour préserver les détails et la netteté. Il est recommandé de l’appliquer avant le recadrage, selon l’ordre d’opérations conseillé par Adobe.

À quoi sert l’analyse en noir et blanc pendant la retouche ?

Passer temporairement en noir et blanc aide à visualiser la hiérarchie lumineuse sans être distrait par les couleurs. Cela permet d’identifier les zones trop claires ou trop sombres et de décider où éclairer ou assombrir pour mieux diriger l’attention sur l’oiseau.

Comment utiliser les masques IA pour retoucher une photo d’oiseau ?

Les masques IA permettent de cibler précisément les zones à modifier : assombrir une branche, éclairer la tête du sujet ou renforcer un halo d’arrière-plan. En combinant les sélections automatiques et les dégradés radiaux, on obtient un rendu naturel sans contours visibles.

Pourquoi créer des copies virtuelles à la fin du développement ?

Les copies virtuelles permettent de comparer plusieurs versions d’une même photo sans dupliquer le fichier original. Elles facilitent la sélection finale en visualisant côte à côte des variantes plus douces ou plus contrastées, pour choisir la retouche la plus équilibrée et expressive.

Cette publication peut contenir des liens d’affiliation. Je peux toucher des commissions si vous cliquez sur mes liens et effectuez des achats. Ces revenus contribuent à la rédaction de mes articles, à la création de mes tutoriels, etc. Cependant, sachez que cela n’a pas d’impact sur mon avis et mes choix de produits.

A chaque leçon que je suis dans mon cycle de formation ou dans les tutos offerts gratuitement, je suis toujours sidérée par la qualité des interventions et des documents associés. Merci pour la qualité du travail que vous nous mettez à disposition.